リフォーム工事で一番初めに思い浮かぶ工事といえば、水回り工事ではないでしょうか?そんな中でも特に「トイレをきれいにしたい!!」というニーズは多く、しかも、なるべく安くオシャレに仕上げたい!なんていう欲張りな人も多いと思います。実は、そんな皆さんにはぜひ、自分自身でトイレのリフォームを行ってみてほしいです。トイレの改修工事は、リフォーム工事の中でも最も基本となる工事であり、トイレリフォームの中には、他のすべての工事の基礎が詰まっています。私はもともと、リフォーム会社に勤務をしていた経験があり、実際に中古戸建を購入し、DIYリフォームを行いながら生活をしています。トイレの改修工事も実際に自分で体験をしてみた経験を伝えることができます。この記事を読めば、トイレをDIYでリフォームする際の費用や、工事の流れ、工事中の様子や、工事のポイントを知ることができます。この記事を参考に、ぜひオシャレなトイレを完成させて、DIYリフォームの第一歩を踏み出してほしいです。

トイレ工事の流れ

はじめに、トイレを工事する際の流れについてまとめてみました。一般的な流れは以下の通りです。

トイレ工事の流れ

①調査・・・必要な材料や寸法などを確認

②買い物・・・便器や内装の材料をホームセンターで購入

③解体・・・便器を取り外し、壁や床の不要な部分を壊す

④給排水配管・・・給水や排水の位置を確認

⑤電気・・・コンセントや照明の位置を確認

⑥木工事・・・床や壁の補修

⑦内装工事・・・塗装、クロス貼り、クッションフロア貼り

⑧器具取付・・・便器を取り付ける

⑨仕上げ・・・ペーパーホルダーや照明器具などの小物を取り付ける

今回はこの流れに沿って、実際に工事を行っていきます。

トイレリフォームを始める準備

現地調査

2021年4月27日(火)、無事に引き渡しを終えた我が家では、「さっそく早く何かしたい!!」という話になり、ゴールデンウィークを使いできるところから工事を始めることにしました。

まずは2階のトイレを工事することにしました。

必要な材料を買うために、寸法や必要なことを確認していきます。

確認することは以下の通り

①便器の排水の位置はどうなっているか。

②床、壁、天井の寸法を測る。

③床の高さはどうするか。

④床、壁、天井、木部(窓枠、巾木)の仕上げはどうするか。

⑤コンセントの位置は大丈夫か。

⑥照明器具はどうするか

②床の高さはどうするか

工事中のトイレってどうするの?

現調時の写真はこちら。現状の我が家は、1階2階共に便座がない状態でした。。

そもそも、工事中のトイレってどうするんだろう?という疑問もありました。

取り急ぎ、1階は仮設で使える状態に、2階は壁や便器も綺麗に仕上げよう!と言うことになりました。

便座がないトイレを使えるようにする

5月4日(火)みどりの日

引き渡しから1週間。

とりあえず何かしたい!という思いが強くなり、とりあえず買い出しをして現場に来てみました。

今回は2階の工事をするのですが、工事中のトイレってどうするんだろう?

2階のトイレが完成すれば1階の工事中はそこを使えばいいが、2階のトイレの工事をするこの数日間はどうする??

まさかこの便座のない1階のトイレを使う?

さすがに毎回コンビニへ行くのも嫌だし(最寄りのコンビニまで徒歩6分くらい)

ということで、1階のトイレをなんとか使える状態にする方法を考えました。

仮設トイレ完成

事前にネットやホームセンターで便座を探したところ3000円ほどで購入ができそうだったのですが、あくまで一時的な使用でそこまでお金はかけたくない!

ということで、ホームセンターで使えそうなものを探したところ・・・

ありました!よく、工事現場のぶつかりそうな角についてるやつ!

その名も「柱養生カバー!!」

お値段なんと348円(税込383円)

必要な寸法にきって取り付けただけですが、十分に使えそうですよ!!

完成した写真がこちら!!

2階が完成するまでの間、このトイレと共に過ごしいてきます!!

準備も終わり、いよいよ解体工事が始まります!

トイレリフォームのための材料をそろえる

どこのホームセンターへ行く?

5月3日(水)

ゴールデンウィークを使ってトイレ工事をしよう!

ということで、朝から買い出しに出かけることに。

とりあえず買うものリストを作って、いざホームセンターへ!!

今回は、トイレ以外は全てホームセンターで購入をするため、なるべく品揃えが多いところがいいなと思いネットで検査すると・・・

出てきました!!

神奈川県内最大のホームセンター

スーパービバホーム 長津田店

売り場面積はなんと、20910㎡もあり、ここへ行けばリフォーム用品はほぼ全て揃うと思えるほど、商品が充実しています。

我が家からも、車で行ける距離のためまずは買い出し!

明日からの工事に備えて、材料や工具を揃えていきます!

スーパービバホームで買ったものリスト!

今回の買ったものは以下の通り!

内装を綺麗にするための壁紙やクッションフロアと、接着剤関係、カッターナイフや、掃除用品などを購入!!

壁紙は本当はネットで気に入ったやつを購入しようと思ったのですが、納期に時間がかかるため今回はホームセンターで購入をしました。

ちなみに、壁紙を切り売りしてくれるホームセンターは結構珍しいので、今後もお世話になるのかな〜なんて思っています。

クッションフロアも、本当はヘリンボーン柄にしたかったのですが幅が広く色もあまり気に入ったものがなかったため購入を断念。

結局シンプルな石目タイル調の柄にしました!

これで明日の工事の準備万端!!

と思いきや、大量の買い忘れに気づき、翌日も近所のコーナンを回ることになるのでした。

買い忘れたものを、翌日コーナンで購入する

5月4日(火)

前日にスーパービバホームで買い出しを済ませたはずが、結局色々なものを書い忘れていたことに気付き、新居へ向かいながらコーナンへ寄って買い出しの続きをします!

まず買ったものはペンキと、塗るためのハケなどです!

窓枠やドア枠などを塗るために結局後日もう1缶買いました!!

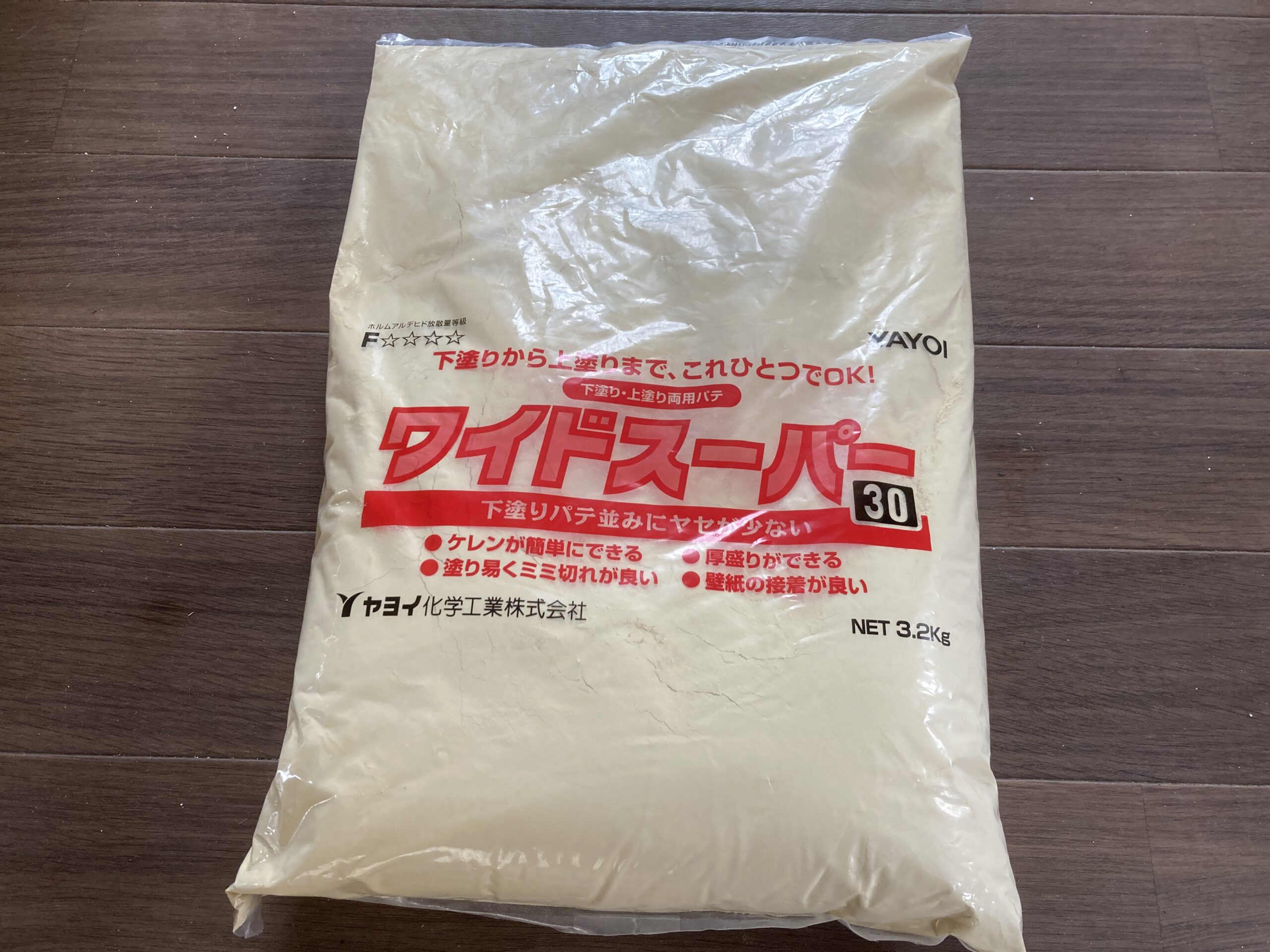

それから、クロスの下地用のパテ!税込921円でした!

最後に、ジョイントコーク!!これ、メッチャ大事でした!!

クロスや窓枠、クッションフロアの隙間で大活躍!!

全部揃うとこんな感じです!

ちなみに、BOXとインパクトケースは今回購入したわけではありません。

購入した便器について

そして、一番大切な便器ですが・・・

以前の記事に書いた、タンクレストイレではなくリフォーム用のリモデルトイレを購入しました。

この便器、リフォーム用ということで取付がとても簡単とのこと。

2階には手を洗う場所も無かったので、手洗い有のタイプがいいよね!ということで楽天市場で購入をしました!

ちなみに、購入時の値段は61,500円。

楽天お買い物マラソンを使ってポイントが17倍まで上がり、受け取ったポイントはなんと、10,455円分!!

実質51,005円で購入できました!

ということで資材も全て揃い、いざ工事開始!!

解体工事

解体に必要なもの

解体工事を始めるにあって必要なものは以下の通りです

まず便器を外す際に必要なものは

・モンキーレンチ

・パイプレンチ

・プラスドライバー

・マイナスドライバー

・雑巾

多分これだけ有ればいけると思います!

他にも、カッターナイフやインパクトドライバーがあると便利かもしれません。

ちなみに、我が家にはパイプレンチがなかったためホームセンターにて購入しました。

便器を外してみよう

実際に便器を外していきます。

手順としては、まずは確実に水道の元栓を閉めてあることを確認しましょう。

何かあった時に水浸しになっちゃいますからね〜

それから、マイナスドライバーを使って止水栓も閉めておきます。

タンクの中に水が残ってないことを確認したら、モンキーを使って水道の管を緩めてタンクを外します。

今回は便座はなかったので、次に便器も外していきます。

便器の中に雑巾を詰めておいたのですが、これは結構大事です!!

便器は、丸いキャップを外すとビスの様なもので床と固定されていました。

あとは気合いで便座を持ち上げると・・・

汚い水がポタポタとたらながらなんとか外すことができました!!

ちなみに、グレーのプラスチックの様なものがついていたので、汚いから取っちゃえ!!と、気合いで外したのですが、実は取ってはいけないものだったと後で気づくのでした。

とりあえず外した便器を別の部屋は移動しひと段落。

まだまだ解体作業は続いていきます。

トイレの小物を外そう

便器を取り外したら、次は小物を撤去します。

手すりとトイレットペーパーホルダーをインパクトドライバーを使って外していきます!

作業員はトリ子

インパクトドライバーの扱いもなかなか上手です!

手すりやペーパーホルダーの取り付けに、ボードアンカーが大量に使われていたため、ビスを全て外したのにうまく手すりがはずれず強引に外す場面もありました。

壁に穴も空いてしまいましたが、そこは補修をしてごまかすことに。

クロスを剥がしていこう!

小物が取り外し終わったら、クロスを剥がしていきます!

綺麗に剥がれていくところと、ちぎれてしまうところがありますが、ひたすら剥がしていきます!

もっと簡単に剥がれると思っていたのですが予想以上に綺麗にはがれませんでした。

見てくださいこの大量のちぎれたクロスを・・・

カッターを使って少しずつ剥がすこと約1時間

なんとか全てのクロスを剥がし終わって、1日目の作業は終了。

ゴミを集めてとりあえず本日は撤収をします。

トリ子の一言。疲れた・・・

木工事

床の段差をなくすために、合板を敷いていく

既存のトイレの床はクッションフロアで仕上げられていました。

便器を外すと、クッションフロアを重ねて貼っているのがわかります。

今回の仕上げは、フローリングかクッションフロアか迷った末に、クッションフロアで仕上げることにしたのですが、せっかくなので敷居(扉の下の枠)の高さにそろえて仕上げることにしました。

敷居の高さは約12㎜です。仕上げをクッションフロアにするので、厚みが2㎜位あるので、9㎜の合板を下地として貼ることにしました。

合板9㎜+クッションフロア2㎜で敷居と高さが大体そろい、廊下の高さも最終的にフローリングを貼って高くする予定なのでフラットな床ができあがります。

合板は、余っていた材料を譲ってもらい、排水の穴は位置を確認してあらかじめ開けておきます。

合板は何で貼っていくの?

貼る際に使用するのは、ウレタンボンドとべニヤビスです。

ウレタンボンドは、床材などを貼る際に使用する接着剤で、木工ボンドと違い時間がたつと膨れ上がり、床なりはしにくくなります。

ウレタンボンドは、伸ばさずに塗るとのことで、今回は波線状に塗っていきました。

ちなみに、量が多すぎると、隙間からはみ出してきて後で取るのが大変でした。

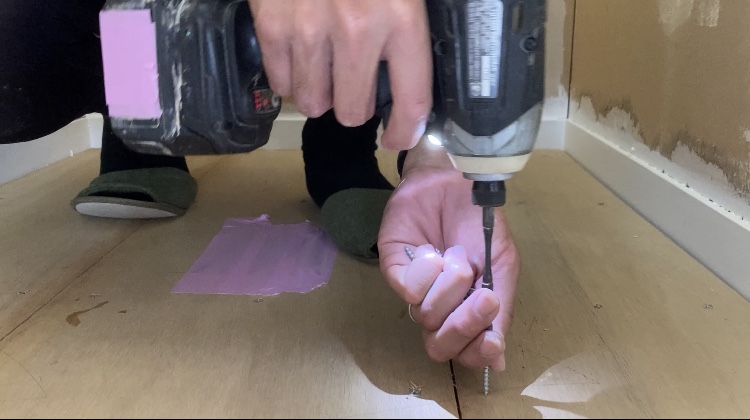

ベニヤビスでしっかりと固定してからパテで下地処理をする

全体に合板を貼ったら、ベニヤビスでしっかりと止めていきます。

今回はベニヤビスを30㎝ピッチで打っていきました。

インパクトドライバーを使って、しっかり打ち込んでいきます。

まっすぐ打ち込むのが、非常に難しいです。

塗装

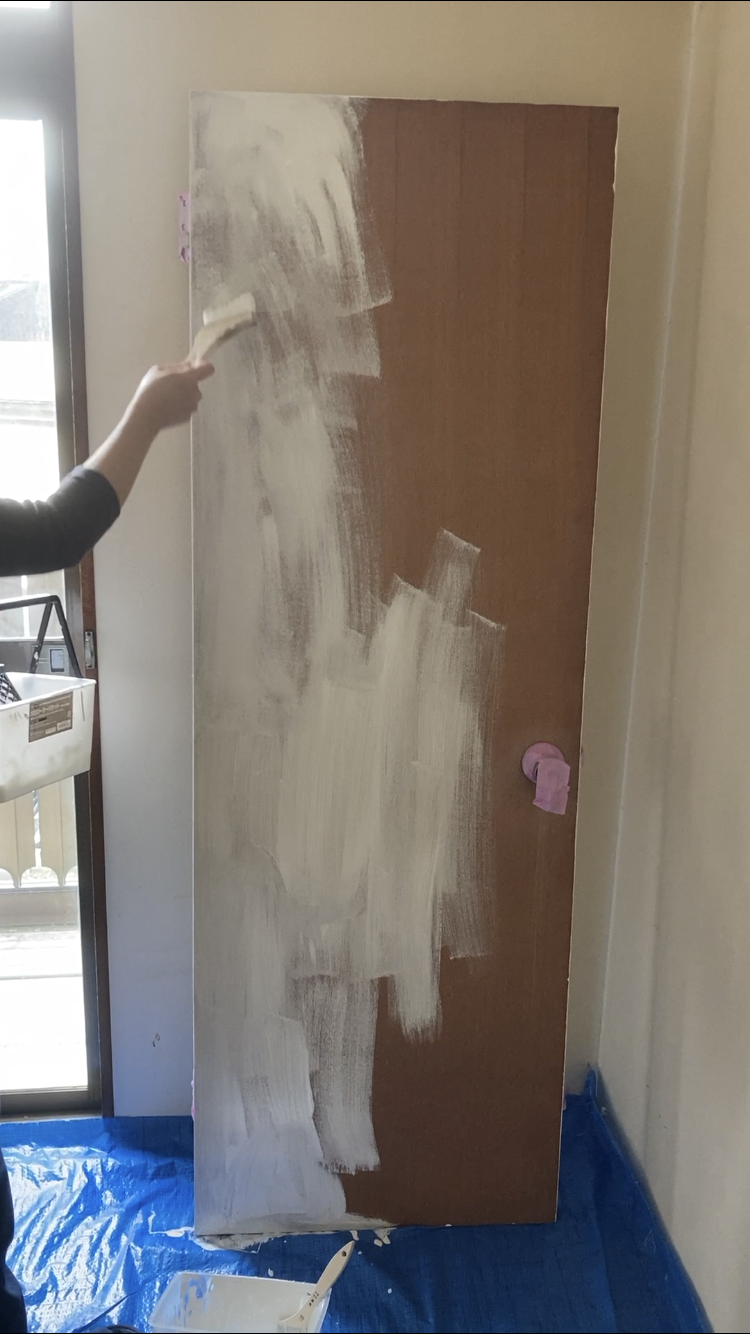

パテの乾燥時間を使って塗装をしていきます!

壁紙を剥がしたら、パテ打ちと並行して窓枠、ドア枠、巾木のを白のペンキで塗装していきます。

まずはインパクトを使って扉を外していきます。

蝶番のビスを外すと簡単に扉は取れました。

塗装をする枠に、マスキングテープで養生をしていきます。

塗装がはみ出してはいけない部分全てにマスキングテープを貼っていきます!

この作業は、塗装の仕上がりにかなり影響をするため慎重に行います。

床の部分にはブルーシートを敷いて、養生が完了したらペンキの準備をします!

養生をして、白いペンキを塗っていきます

今回使用したペンキは、アサヒペイントの水性塗料のツヤなしホワイトです。

容器に入れてはけを使って塗っていきます!

使っているハケは、100円程度の安いものですが、ローラーや容器などのセットがあると便利です!

塗料には1回塗りと書いてありましたが、繰り返し塗るつもりでとりあえず1回塗ってみました。

ドア枠だけでなく、窓枠、巾木(床と壁の境目の木)も塗っていきます。

塗装をする際の注意事項は?

塗装をする際に大事なのは、壁紙を貼る前に塗装をすること!

多少はみ出しても、壁紙やクッションフロアで隠れるので、この順番が大切なのです!

ちなみに、今回枠の部分は3回重ね塗りをしました!

かなり綺麗に仕上がったのですが、本当は下地の処理として、アク止めシーラーを塗った方がいいそうです。

シーラーを塗らないと、白の塗装の下から木材の茶色いアクが染み出してきて、白いペンキの仕上がりが茶色っぽくなってしまいます。

シーラー・・・塗っておけば良かった。

続いて、扉も塗っていきたいと思います。

やはり、アク止めシーラーは大切だった

次に外した扉も塗っていきます!

とりあえず1回目はハケで塗っていきます。

やはりシーラーを塗っていなかったため、茶色いアクがしみてきました。

アク止めシーラー・・・大切ですね!!

面積が広いので2回目からはハケではなくローラーを使うことに。

ローラーの方が早く綺麗に塗ることができました。

扉もやはり3回重ね塗りをしました。

次回からはシーラーを塗ろうと、改めて思いました。

余った塗料でついでに壁も塗っていきます

材料が余ったので既存の壁にも試しにペンキを塗ってみることに。

板の隙間が以外といい雰囲気で仕上がっています。

トリ子は溝も全て白くしたいと言っていたのですが、溝を全て塗る手間を考えると、この仕上がりも悪くないという結論に達しました。

最終的にドアを取り付けるとこんな感じに仕上がりました!

塗装工完了。

なかなかいい感じに仕上がりました!

内装工事

クロスの張り替えをするために必要なもの

まずは工具が必要になります!

絶対に必要なのは・・・

・カッターナイフ

・地ベラ

・抑えローラー

この辺は必要です。

それから、壁紙に自分たちでのり付けをするならローラーも必要です!

ホームセンターなどで買うことができますし、セットでお得に揃えることもできそうです。

それから、パテを塗る際に必要なのが

・パテベラ

・パテ板

我が家は、賃貸の壁紙を張り替えたことがあったので地ベラとローラーは持っていました。

そのためそれ今回は、パテベラとパテ板、糊付け用のローラーを購入しました。

壁紙の材料を揃える

壁紙は一面をグレーのアクセントクロスにしたい!

というトリ子の要望があり、賃貸の壁紙を張り替えた時に使ったネットショップで探そうとしたのですが、サンプルを取り寄せて、そこから注文をしてという時間がありませんでした。

そこで、どこか壁紙が直接買えるところはないかな〜と探してみると・・・

ありました!!

神奈川県内最大級のホームセンター

スーパービバホーム長津田店

売り場面積はなんと、20910㎡!

壁紙も欲しい長さにカットをしてくれて、必要が有れば糊もつけてくれるとのこと。

グレーのクロスも何種類かあり、今回はそこから選んで購入!!

ちなみに、お値段は

・白の壁紙が、10cmで16円(税別)を7.5m購入で1200円

・グレーのアクセントクロスが、10cmで43円(税別)を5m購入で2150円

・クッションフロアが10cmで68円を1.1m購入で748円

合計で4098円+消費税で4508円でした。

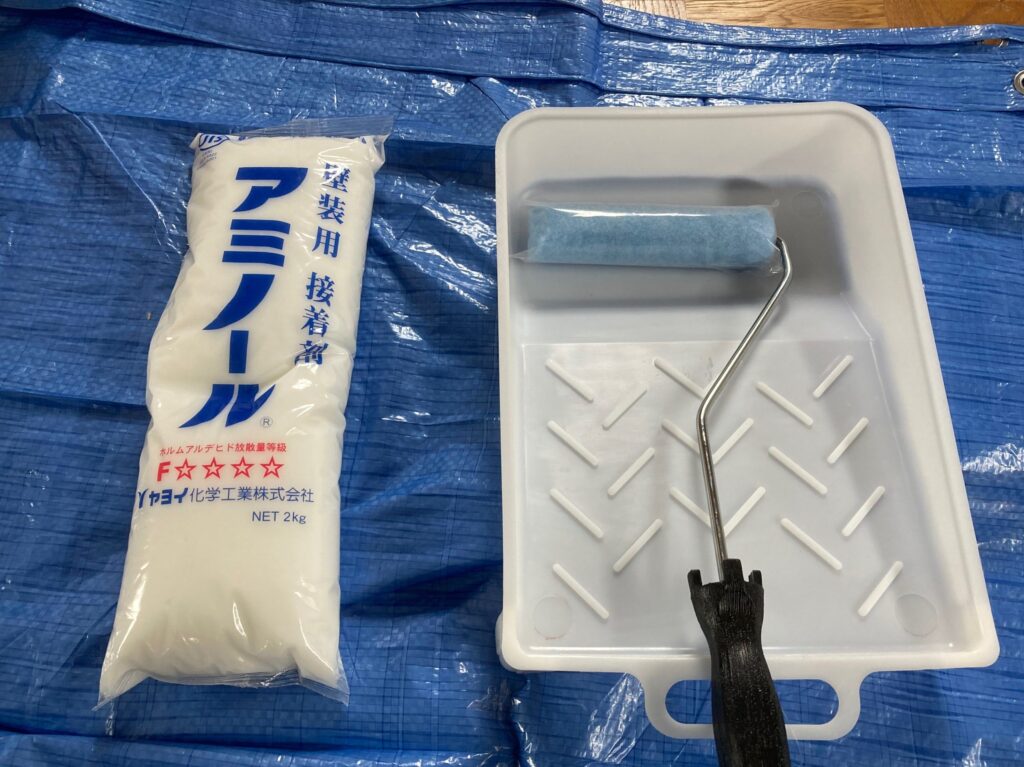

さらに壁紙用の糊とパテ、クッションフロア用の両面テープと、ジョイントコークを購入して準備完了!

この後、実際にパテ打ちをしていきたいと思います。

クロスを剥がしたらパテを塗る準備

こんな感じでひたすらクロスを剥がすこと1時間。

全てのクロスを剥がし終わりました。

次は下地の処理をします。

今回使用するのはワイドスーパーというパテです。

ワイドスーパー30の数字は乾燥までの時間を表していて、30分で乾燥をするという意味です。

他にも60や120というのも売っていました。

ちなみに、30分だと乾燥までが早い分、塗り終わる前にパテが固まってしまうということがおきました。

パテを塗ろう!

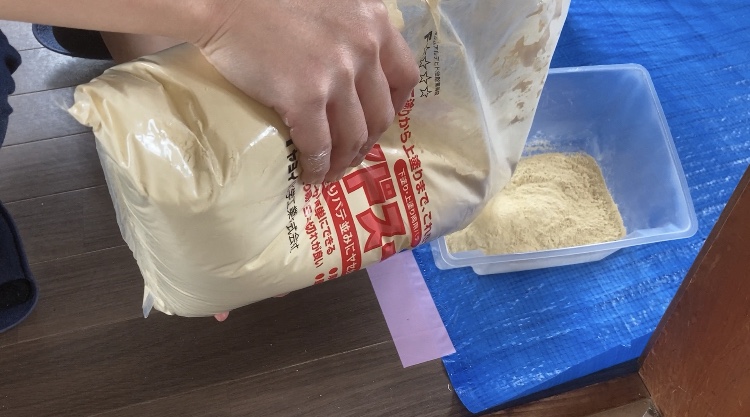

混ぜ方は本来はパテ板の上でやるそうですが大量に作ろうと別の容器で混ぜてみました。

まずは容器にパテを入れます。

スポンジで少しずつ水を入れてパテベラを使って混ぜていきますが・・・

この容器は混ぜにくい事が判明。

パテ板に載せて、さらに良く混ぜて・・・

塗り始めます!

クロスを剥がした時の段差や、穴を平にしていきます!

はじめてのパテ打ちにしては、なかなか上手にできています!!

穴が空いているところには、ファイバーテープというメッシュを貼ってからパテを塗ります!

これで、穴も綺麗に塞がります!

本当は1回塗って乾かして、もう1回塗ると良いそうですが・・・1回でいいか!ということでこれで終了にしました。

乾くのを待って表面の凸凹を削って、パテ打ち終了!!

並行して、窓枠の塗装などをしていきます!

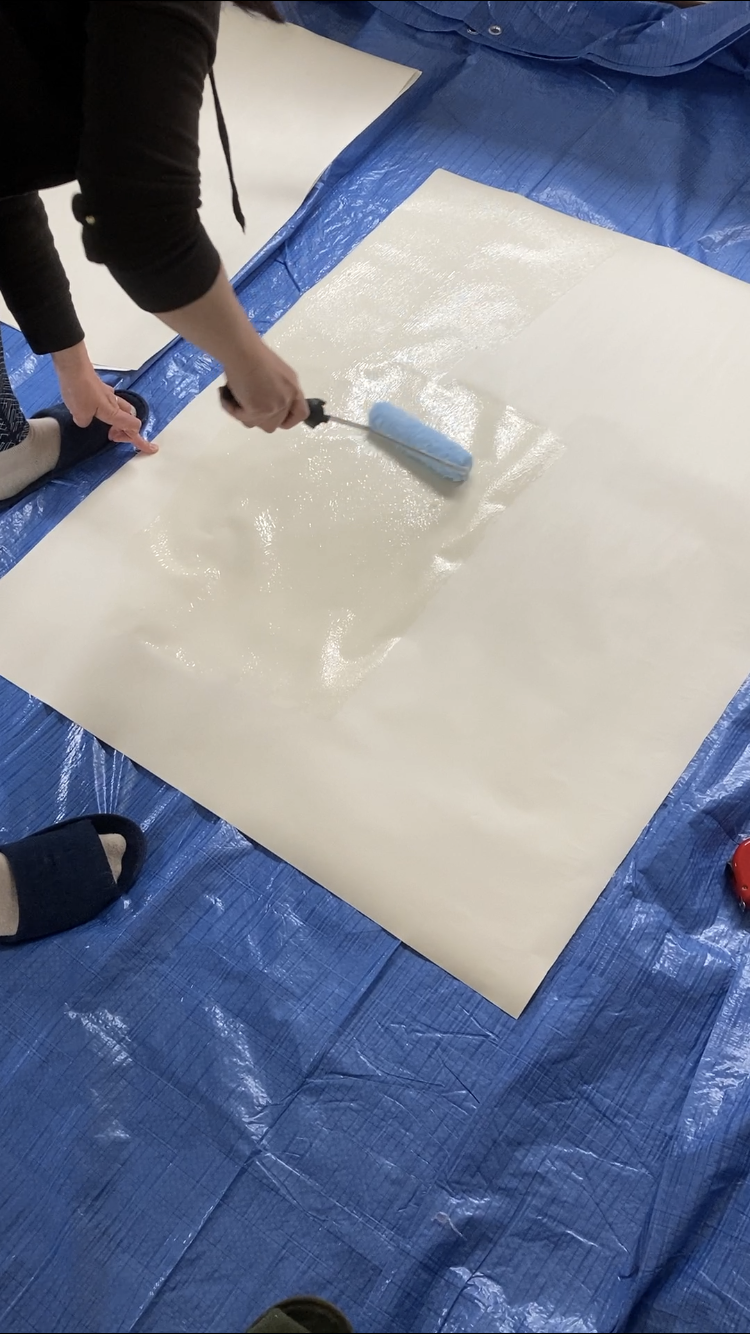

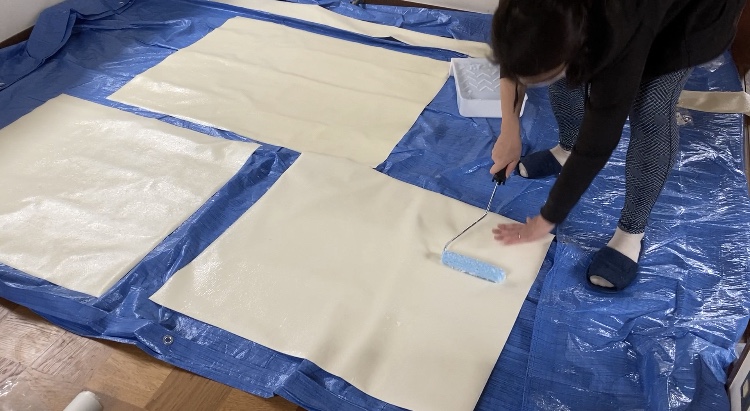

壁紙に糊付けをしていく!

ホームセンターで購入した壁紙に糊付けをしていきます。

ホームセンターで壁紙を購入する場合、指定した寸法にカットをしてくれるので、事前に寸法を確認しておくことをお勧めします。

今回の壁紙は糊がついていないタイプなのですが、購入時に糊付けをしてもらうことも可能でした。

ただ、糊付け後早めに施工をしてくださいと言われたため(たしか12時間以内?)自分たちで糊付けをすることにしました。

ちなみに、はじめから糊がついている壁紙も売っています。

以前我が家で賃貸の壁紙を変えたときには、糊付きの壁紙を使用しました。(賃貸の時ははがせる壁紙というのを使用しました。)

糊は、水でよく溶かしたものをローラーを使って塗っていきます。

糊を塗った後は、オープンタイムと言って、張るまでに15分から30分時間を空けなくてはいけません。(これは糊の説明書に書いてありました)

塗ってから時間がたつと、壁紙に糊が馴染んでいくような気がします。

実際にクロスを貼っていきます

オープンタイムを取ったら、いよいよクロスを貼っていきます。

まずは天井から!!

地ベラとカッターを使って周囲を切ります。

天井を貼るのは、面積が広くなるとかなり大変だな・・・と思いながらなんとか貼り終わりました。

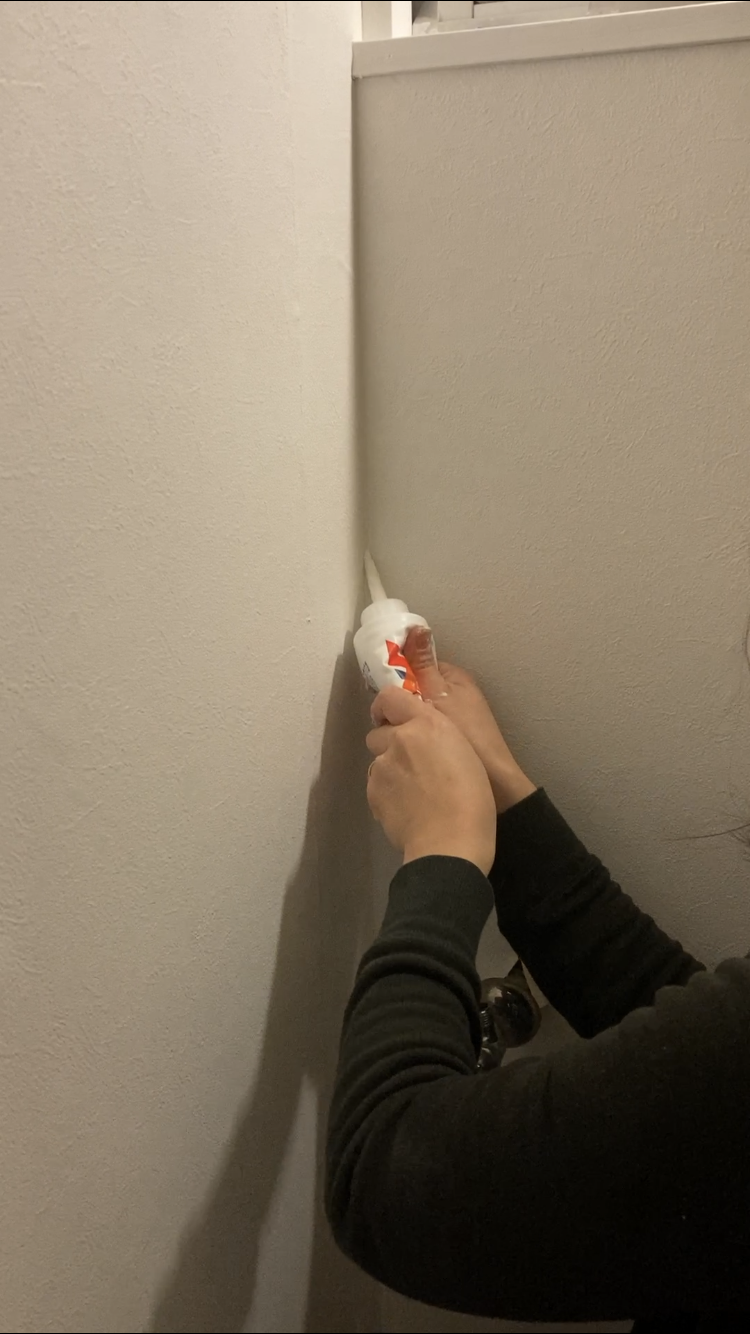

天井を貼ったら、壁を貼っていくのですがここでポイントとなるのが・・・ジョイントコークです!!

壁の入れ隅に、あらかじめジョイントコークを付けてからクロスを貼るとはがれにくくなるとのことでした。

ジョイントコークを付けてからクロスを貼りつけ、天井と同じく地ベラとカッターで切り取っていきます。

入れ隅をキレイにカッターで切っていくのは、なかなか難しいです。

気づいたら、外は暗くなりライトが必要な時間になってきました。

クロスを貼る際に注意したいポイント

クロスを貼るにあたって、トイレの水栓や照明の配線などは、カッターでクロスをうまく切り抜いて貼っていきます。

今回、水栓以外に、天井の照明配線と、壁のコンセントを同じように切り抜いて貼ったのですが・・・

コンセントの部分がうまく貼れずに補修をすることになりました。

その様子はまた別の記事で・・・

クロスとクロスを貼った入れ隅には、もちろんジョイントコーク!!

これでキレイに仕上がります!!

ジョイントコークをのおかげで、かなりきれいに仕上がりました。

アクセントクロスを貼っていこう!

白のクロスが張り終わったら、最後にアクセントクロスを貼っていきます。

今回、一面だけグレー色のクロスを貼りたいというトリ子の要望に応え、ホームセンターで探してきました。

本当は、コンクリート調のクロスが良かったのですが、ネットで購入する時間がなかったため、それに似た雰囲気のものを貼っていきます。

アクセントクロスで難しいポイントは、やはりジョイント部分です。

今回のトイレは奥行きが940㎜という寸法だったため、クロスが1枚では貼ることができずどうしてもジョイント部分が出てしまいました。(クロスの幅は910㎜です)

ジョイント部分は重ねてカッターで切ってから、ローラーでコロコロを馴染むように貼っていきます。

白の場合は、ジョイント部分にジョイントコーク(白色)を付けるとほとんど見た目はわからなくなるのですが、色がついているクロスはカッターで切った部分の色が白く目立ってしまうため、馴染ませるのがなかなか大変でした。

ただ写真で見ると、意外ときれいに貼れていますね!

でこぼこしているのは、下地の問題と糊がついている影響なので乾燥するときれいになります。

よく見ると、汚い 部分もありますが、とりあえず壁紙貼りは完了です!!

次は、床の工事について書いていきます

ベニヤビスでしっかりと固定してからパテで下地処理をする

全体に合板を貼ったら、ベニヤビスでしっかりと止めていきます。

今回はベニヤビスを30㎝ピッチで打っていきました。

インパクトドライバーを使って、しっかり打ち込んでいきます。

まっすぐ打ち込むのが、非常に難しいです。

ビスを打ったところと、合板のジョイント部分はしっかりとパテで埋めていきます。

パテは、壁紙で使用したときのものを使用しました。

これをやらないと、クッションフロアに合板のジョイントやビスの跡が浮いて出てしまいます。

下地処理をしたらいよいよクッションフロアを貼っていく

下地のパテが乾燥したら、いよいよクッションフロアを貼っていきます。

今回は接着剤ではなく、両面テープでクッションフロアを貼っていきます。

接着剤よりも施工は簡単だと思いますが、値段が少しお高いので、広い面積を貼るときは接着剤の方が良いのかな・・・なんて思いながら貼りました。

両面テープはホームセンターにて、5ⅿで398円+消費税でした。

5ⅿ分をしっかりと使い切り、クッションフロアを貼っていきます。

貼り方は、壁紙と同じように地ベラとカッターで際を切っていき、隙間にはしっかりとジョイントコークを入れて仕上げました!

クッションフロアは、10㎝で68円で、今回1.1ⅿ購入し748円+消費税。

業者に頼むと一体いくらかかるのか・・・

ちなみに本当は、ヘリンボーン柄にしたかったのですが、幅や色があまり気に入らなかったため石目調の柄にしました。

白くて清潔感があるため、トイレの雰囲気にピッタリだったと思います。

次はいよいよ便器を取り付けていきます!!

コンセント周りの壁紙を失敗してしまったらどうする?

1つ目は、壁紙の失敗について。

壁紙を貼る際にコンセント周りは、カッターでうまく切り取りながら貼っていきますが、切り取る位置を間違えてしまった結果、コンセントプレートからはみ出てしまいました。

補修をするために、残っている壁紙を四角く切って、その大きさに合わせて失敗した壁紙を切っていきます。

この時に、2枚を重ねて切るのがコツです。糊が乾く前にしっかりとローラーを使ってコロコロと馴染ませていきます。

良く見ないと補修したかどうか分からない仕上がりになりました。

便器のフランジという材料を直す!

便器の解体をした際、配管と便器が繋がっている部分にフランジという部品が出てきました。

見た目が汚かったのでとってしまおうということで、マイナスドライバーを使って頑張って外したのですが・・・

配管の内側ががっちり接着剤でくっついてしまっていたため、簡単には外れません。

接着している部分をどうやって外せばいいか、知り合いに聞いたところ・・・

接着剤を塗って、火をつけてプラスチックが柔らかくなった時に外すんだ!と言われたのでやってみました。

縦に切れ目を入れて、接着剤を塗って火をつけると・・・

かなりの勢いで燃えていきます。

※写真には写っていませんが、バケツに水を用意してすぐ消せるようにしておきました。

火が消えた直後に、プライヤー(ペンチのような工具)とマイナスドライバーを使って外します。

綺麗に外すことが出来たのですが、時間にして1時間くらいのタイムロスでした。

外したところに、新しいフランジを購入して接着剤で取り付けて終了。

フランジは近くのホームセンターで899円+消費税でした。

器具付け

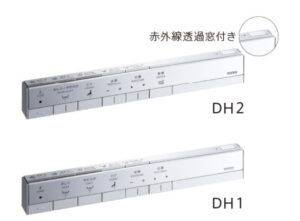

購入した便器はZR1

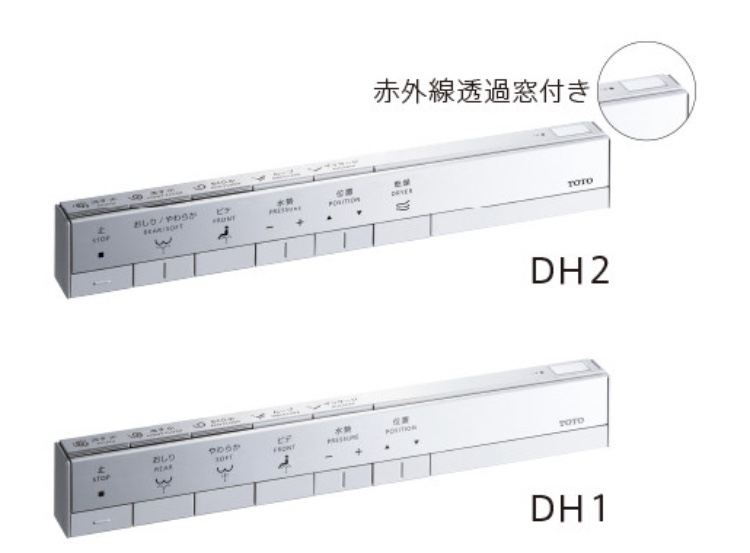

今回取り付ける便器はTOTOのZR1という便器です。

ZR1というのは、TOTOのZJシリーズというウォシュレット一体型便器のリフォーム対応商品です。

このZRというシリーズは、ZJというシリーズの商品のリモデル対応商品です。

ZJシリーズは以前の記事で書いたGG、GG-800シリーズと基本的な機能はほとんど同じです。

違う点としては、ZJシリーズは、一般のカタログには乗っていないビルダー向けの商品で、本来は住宅メーカーや工務店を経由して購入をする商品のようです。(ネットで購入できる商品もあります)

また、見た目としては、便器の側面にカバーがついていないため、ちょっと見た目が気になる・・・という人もいるかもしれません。

他にも、多少の違いはあるようですが、この違いで値段がかなり違ってくるので、我が家はこれに即決しました。

ちなみに、今回購入した商品は楽天市場で61,500円でした。

楽天お買い物マラソンを使ってポイントが17倍まで上がり、受け取ったポイントはなんと、10,455円分!!

実質51,005円で購入できました!

リモデルタイプの便器とは?

購入した便器はZJシリーズのリモデル対応であるZR1という商品です。

この、リモデル対応というのは一体何かというと、新築住宅ではなくリフォーム工事向けに作られている商品で、便器を交換する際に配管の位置を変更しなくても良い設計になっているのです。

具体的にどういうことがというと、新築用は排水の床の穴の位置が後ろの壁から200㎜と決まっているのですが、リモデル対応の商品は、200㎜~540㎜の範囲内であれば良い設計になっています。

ZR1は305㎜~540㎜の範囲で施工が可能で、写真のようにアジャスターを使って排水の位置を可変することができるため、床を壊して配管をやり直す必要がないため、リフォーム工事ではリモデルタイプの便器がお勧めです!

しかも、施工がしやすいように、位置を示した型紙や説明書もしっかりとついているので安心です。

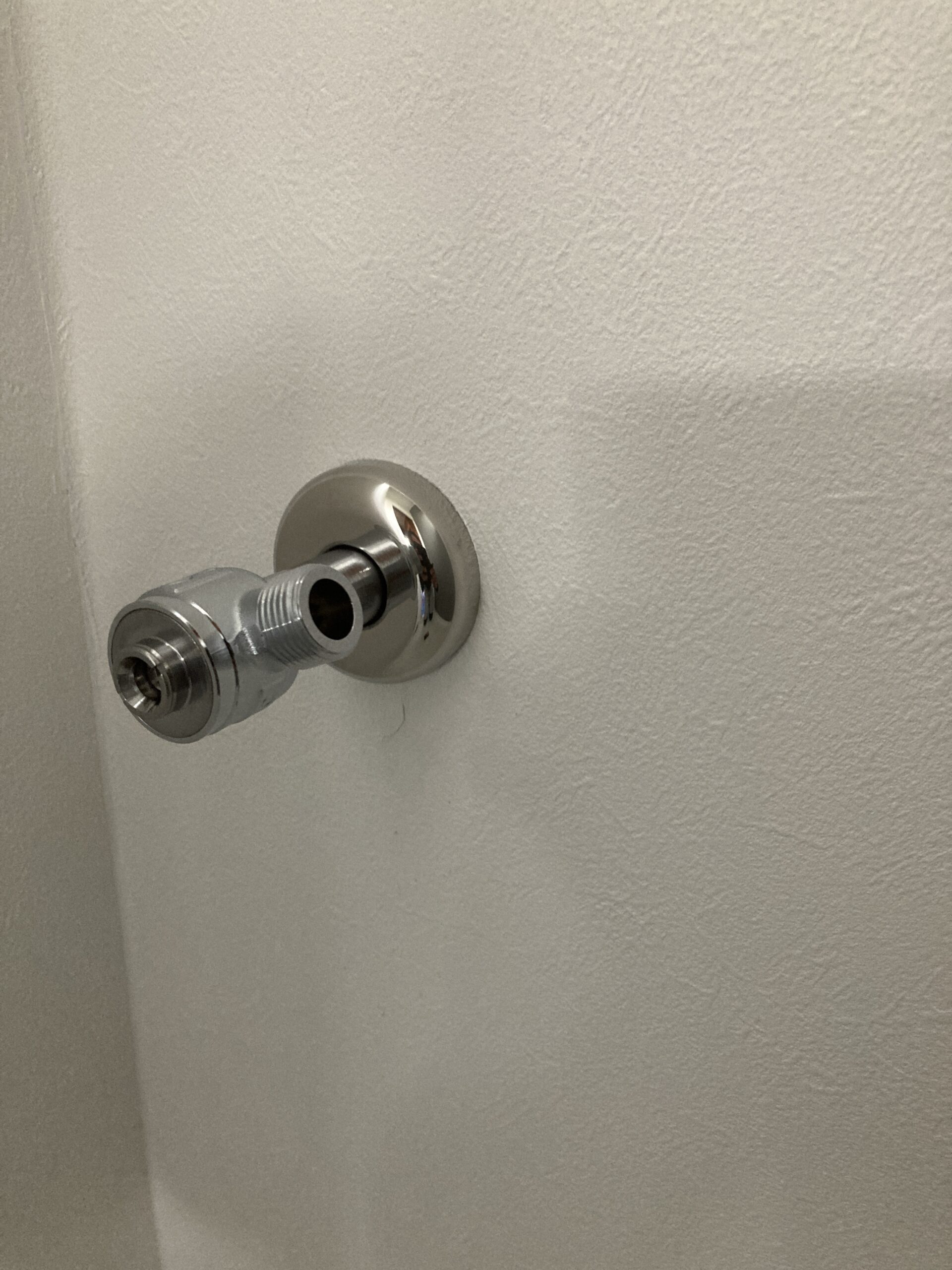

排水のアジャスターと、給水の止水栓を取り付ける

型紙を使って、位置を確認したら実際に配管を接続するためにまずは切断をします。

床の穴の位置は壁から500㎜の位置で型紙を合わせると40㎜程切断する必要がありました。

切断をする部品を、シャーパーと言われる塩ビ用ののこぎりで切っていくのですが、なんと部品の方にも切りやすいようにメモリが書かれています。さすがリモデル対応です!

切断をしたら、配管を接着剤でつなげていきます。使用をする接着剤は、塩ビ管用のものを使用します。

両側にしっかりと接着剤を塗布してつなぎ合わせていきます。

奥までしっかりと差し込まないと長さが変わってしまうので、意外と力が必要です。

出来上がったアジャスターは、床に固定をしていきます。

フランジに付属のガスケットという粘土のようなものと、ボルトでしっかりと固定をしてます。

排水のアジャスターの次は給水の止水栓も取り付けていきます。

付属の止水栓をとりつけるのですが、既存のものを取り外す際には必ず水道の元栓を止めてから作業をします。

既存のものを外す際には、パイプレンチという工具が必要でした。

止水栓を取り付けるには、シールテープという水漏れを防ぐ材料を巻き付けてから取り付ける必要があります。(写真を撮り忘れました)

ここまでできれば、あとは便器と便座を取り付けるだけです!

便器を取り付けてついに完成!

便器は意外と重く、一人で持つのも一苦労です。

陶器でできているため、落としたら割れてしまうので、両手でしっかりと持って取り付けをします。

便器をセットしたら、手前の穴が開いている部分など、ビスやボルトを締めるところが数か所あります。しっかり、ビスを止めてキャップでカバーをしたら便器の設置完了。

便器の上に、便座をセットししっかりと固定をします。

止水栓と便座をホースでつないだらとりあえず設置完了です!!

床の色や、壁のアクセントクロスなど、なかなか良い雰囲気に仕上がっています。

電気がまだ通っていないため、ウォシュレットは使えませんが、停電時用の流す機能を使ってさっそく使用をしていきます。

ちなみに、まだ照明器具、ペーパ-ホルダー、タオル掛け、リモコンなどなど・・・完璧には仕上がっていません。

完成する日が待ち遠しいです。

まとめ

トイレ工事をする際の注意するポイント

まずは流れを理解することです。

①解体工事(便器を外したり壁紙を剥がしたりします)

②電気、給排水工事(配線の位置や、配管の位置を変えるときはここで作業をします。)今回、ここの工事はしませんでした。

③下地処理(壁のパテ処理、床の下地など)

③塗装工事(窓枠、ドア枠、巾木などの塗装はここでやるのがベスト)

④内装工事(壁紙、床のクッションフロアはこのタイミングで。この後に塗装をするのは大変です。)

⑤器具付け(便器や照明器具、ペーパーホルダーなどの小物を取り付けます)

基本的にはこの流れで工事をすれば問題ないと思います。

塗装の乾かす時間や、パテの乾く時間を使って次の工程の準備をしておくとスムーズに進みますよ!

他に注意する点は、便器はやはりリモデルタイプがいいと思います。

リモデルタイプは排水の位置をアジャスターで調整するため、配管工事をしなくても良いというメリットがあります。

単価は少し高くなりますし、詰まりやすいという口コミもあるようですがセルフで工事をするときはこちらがおすすめです!

どれくらいの予算と日数が必要?

今回の工事期間はゴールデンウィークを使ってのんびり工事をしたので約4日でした。

専門の業者は1日〜2日で完成させてしまうようです。

トイレが1つしかない家で、4日間トイレが使えません!と言われても困りますからね。

それから予算は合計で¥94,064でした。

便器購入が¥61,500

壁紙や塗料などホームセンターで購入したのが¥23,214

照明器具が¥9,350

ちなみに便器や照明器具は楽天市場で購入をしたため、約12,000ポイントほど付与されました。

業者にお願いすると30万円ほどかかると思うので、金額的にもかなりお得ですし、何より自分で作り上げたということで愛着も湧きます!

最後に仕上がり写真をどうぞ。

次は1階の工事を始めていきます!

コメント