DIY好き夫婦によるセルフリノベーションブログ!!

セルフリノベーションをするにあたって、起きた出来事を記録しています!

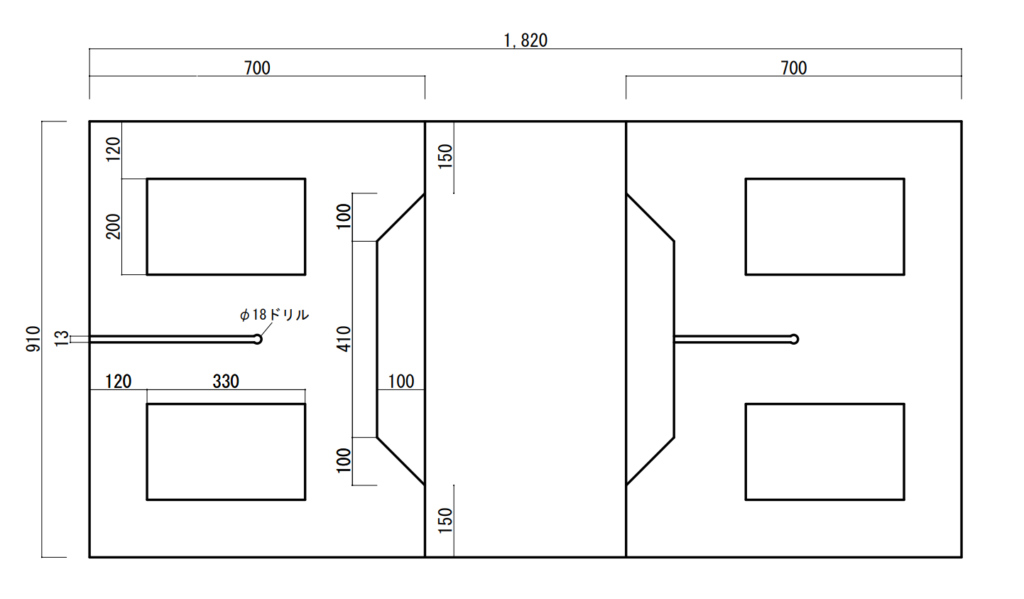

本格的に工事を始めるために、作業するための作業台(クロス台)を作ることにしました。

クロス台とは?

クロス台とは何かというと、工事現場で大工さんが作業をしている作業台のことです。

写真のように合板をクロスにして、その上にまた合板を置いただけの台です。

クロス台ではなく、ペケ台と呼ばれることもあるようです。

この上に、工具を乗せて作業をするのですが、足元に荷物もおくことができます。

見た目によらず意外と安定していて、人が乗っても大丈夫です!(私は乗れました)

作業台としてだけでなく、キャンプに持って行ってもオシャレに使えそうなので、今回思い切って作ることにしました。

クロス台を作るために必要な材料や工具は何?

クロス台に必要な材料は?

クロス台を作るために必要な材料は・・・

ホームセンターに売っている合板が2枚だけです!(上に乗せる合板用に本当はもう1枚必要です)

合板は針葉樹合板(ラーチ合板)と呼ばれる種類の合板が必要です。↓↓↓

そもそも合板(ごうはんと読みます)とは何かというと、ベニヤと言われる木を桂剥きにした薄い材料を、繊維の方向を交互に変えて、奇数枚重ねた材料のことです。

板を重ねて作るため、厚みもいろいろとあります。

今回は12mmの合板を使用しました。

サイズは3×6(サブロク)と呼ばれる大きさで、実際の寸法は910mm×1820mmです。

合板の種類について

合板には種類がいくつかあって、普通合板、構造用合板、コンクリート型枠用合板、化粧合板などがあります。

普通合板は、一般的な用途に使われる合板で、例えばホームセンターにもよく売っているラワン合板は普通合板に含まれます。

ラワン合板とよく間違えるのが、コンクリート型枠用合板で、コンクリートパネル(コンパネ)と呼ばれる合板です。

コンパネは、コンクリートを流し込むための型枠を作る合板なので、屋外で使うために作られているため、内装材で使うことはできません。

そして、構造用合板は家の構造部に使うことができる合板で、ラーチ合板はこれに含まれます。

必要な工具は?

- さしがね

- メジャー

- 鉛筆

- 電動マルノコ

- ノコギリ

- インパクトドライバー

- ドリル(18mm)

- 紙やすり

メジャーで寸法を測り、さしがねと鉛筆で線を引き、電動マルノコやノコギリで合板を切ります。

インパクトドライバーとドリルは、切り込みの部分で使いますが、無くてもなんとかなります。

紙やすりは最後の仕上げに使います。

クロス台の作り方

①材料に線を引いていきます

さしがねとメジャーを使って印をしていきます。

今回高さは700mmにしてみました。

真ん中の四角い部分は軽量化のために無くしているので、四角でなくてもOKです!

②ドリルで穴を開けます

板をクロスして差し込む部分の中心はドリルで穴を開けるのがおすすめです。

クロスして重なり合うため、中心に穴が空いていると、はめ込んだ時に奥まで入らないという不具合は起きません。

今回は18mmのドリルで穴を開けました。

ドリルで穴を開ける際には、裏に当て板をするとバリ(穴の周りがバリバリになってしまう)が出ずに綺麗に穴を開けることができます。

今回は当て板はしなかったため、結構バリが出ました。(特に気にしませんでしたが)

③切断をしていきます。

基本的には電動マルノコを使って切断をしていきます。

ただし電動マルノコは、刃が丸いため最後はノコギリで切らなければならない部分が出てきます。

くり抜く部分は、ノコギリで綺麗に切っていきました。

今回は、2枚重ねて一緒に切ったため、ピッタリ同じ寸法になりました。

2枚重ねて着る場合は、ビスなどでしっかりと固定をして、ズレないようにする必要があります。

④やすりで削ります

切り終わったらやすりで磨いていきます。

切り口で怪我をしないように紙やすりを使って削っていきます。

あくまで作業台なので、すべすべになるまでやる必要はないと思います。

ある程度削ったらOKにしちゃいました。

⑤組み立て

実際に組み立てをしていきます。手順はとても簡単でした。

下側に切り込みが入っている方と、上側に切り込みが入っている方を重ねていきます。

2セット組み合わせて並べると、なんだかとてもカッコいいです!

その上に合板などを置くだけで立派な作業台の完成です!!

ちなみに、下の隙間には電動工具のコードなどを通す役割もあるようです。

実際に使っていくときは、上にスライドマルノコを置いて使っていました。

なかなか上手く仕上がったので、これからの工事も楽しみになりました!

コメント